-

Numero contenuti

25386 -

Iscritto

-

Ultima visita

Tipo di contenuto

Profili

Forum

Orchidee

Diventa Socio

Calendario

Tutti i contenuti di Tomaso Lezzi

-

-

- Orchis pauciflora

- Orchidee spontanee

- (e 1 in più)

-

2014.03 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2014

Indice regione Lazio, mese di Marzo 2014, totale n° 4 specie. Amanita vittadinii (Moretti) Vittadini; Post #2. Inonotus tamaricis (Pat.) Maire; Post #5. Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.; Post #3. Ossicaulis lignatilis (Pers.: Fr.) Redhead & Ginns; = Pleurocybella lignatilis (Pers.) Singer = = Pleurotus lignatilis (Pers.) P. Kumm.; Post #4. Tom -

Ophrys tenthredinifera subsp. neglecta (Parl.) E.G. Camus

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Mauro Cittadini in Orchidee Lazio Anno 2014

Ciao tutti, è molto interessante questa discussione "senza polemica" che si sta sviluppando, mi piace! Così come mi piacciono i diversi contributi e punti di vista espressi. In micologia il molecolare ha permesso di separare delle specie apparentemente identiche, e di riunire specie dimostrando una variabilità della specie a volte molto estesa. Ma ha permesso qualcosa secondo me molto più importante: di capire meglio le relazioni tra famiglie e tra generi, a volte con sorprese inaspettate, a volte già intuite da alcuni e sottovalutate da altri. Sicuramente alcuni autori, o "scuole di pensiero", come quella francese, in micologia tendono a speciare maggiormente, mentre i Nord-europei tendono a condensare, riunire le specie e spesso a far piazza pulita di molte specie create in passato. Di sicuro da quando il molecolare è salito alla ribalta il numero di specie micologiche creato negli ultimi anni ha subito una frenata incredibile e non perché il mezzo "molecolare" sia in mano solo ai ricercatori universitari, come a volte si sente dire. Chiunque può richiedere privatamente una analisi molecolare, pagandola, ovviamente. Il costo è alla portata di chiunque decida di farlo ed è dell'ordine dei 25-40 euro. Leggendo la frase di Bruno: "mentre nelle orchidee, anche se c'è ultimamente un tentativo di analisi genetiche, queste sono molto frammentarie, NON risolutive, non hanno interessi economici e non sono finanziate, non sono stati individuati marcatori molecolari che diano gli stessi risultati con ulteriori prove, ecc. ecc..." Anche in micologia, tolte rare eccezioni che riguardano i tartufi, non ci sono interessi economici che giustifichino esami molecolari, difatti chi vuole approfondire le relazioni molecolari e il confronto tra una raccolta personale e il Typus, in moltissimi casi deve aprire il portafogli e mettere mano alle risorse personali. Lo studio del molecolare per le orchidee, se non sbaglio, è cominciato forse prima di quello dei funghi, ma non so bene perché si è arenato prima. Certo un dubbio mi viene: se le analisi molecolari in ambito Orchidee fatte finora non sono risolutive, e non sono stati individuati marcatori molecolari che ci permettano di confermare molta della speciografia attuale, sarà mica perché molte delle specie attuali sono in realtà semplice variabilità di una stessa specie? Tom -

Ophrys tenthredinifera subsp. neglecta (Parl.) E.G. Camus

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Mauro Cittadini in Orchidee Lazio Anno 2014

Belle foto!!! Tom -

2014.03 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2014

-

2013.10 - Toscana - Tutor Alessandro

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2013

-

2014.03 - Umbria - Tutor Luigi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Luigi Minciarelli in Funghi trovati Anno 2014

-

2014.03 - Umbria - Tutor Luigi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Luigi Minciarelli in Funghi trovati Anno 2014

Hygrophorus marzuolus (Fr.: Fr.) Bres.; Regione Umbria; Marzo 2014; Foto di Tomaso Lezzi. Ritrovamento sotto Quercia. -

2014.03 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2014

Ossicaulis lignatilis (Pers.: Fr.) Redhead & Ginns; Regione Lazio; Marzo 2013; Foto di Tomaso Lezzi. = Pleurocybella lignatilis (Pers.) Singer = Pleurotus lignatilis (Pers.) P. Kumm. Specie lignicola ritrovata su legno di Quercus cerris. Gambo centrale ben definito, cappello e gambo finemente feltrati, lamelle con filo irregolare, fortissimo odore di farina. -

Dactylorhiza romana subsp. romana (Sebast.) Soò

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Orchidee Toscana Anno 2014

Dactylorhiza romana subsp. romana (Sebast.) Soò, Regione Toscana, Marzo 2014 - Foto di Tomaso Lezzi.- 4 risposte

-

- Marzo 2014

- Toscana

- (e 3 in più)

-

Dactylorhiza romana subsp. romana (Sebast.) Soò

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Orchidee Toscana Anno 2014

Dactylorhiza romana subsp. romana (Sebast.) Soò, Regione Toscana, Marzo 2014 - Foto di Tomaso Lezzi.- 4 risposte

-

- Marzo 2014

- Toscana

- (e 3 in più)

-

Dactylorhiza romana subsp. romana (Sebast.) Soò

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Orchidee Toscana Anno 2014

Dactylorhiza romana subsp. romana (Sebast.) Soò, Regione Toscana, Marzo 2014 - Foto di Tomaso Lezzi.- 4 risposte

-

- Marzo 2014

- Toscana

- (e 3 in più)

-

Dactylorhiza romana subsp. romana (Sebast.) Soò

Tomaso Lezzi ha postato un topic nell'area Orchidee Toscana Anno 2014

Dactylorhiza romana subsp. romana (Sebast.) Soò, Regione Toscana, Marzo 2014 - Foto di Tomaso Lezzi. Foto che mostrano la variabilità del colore, che varia dal bianco crema quasi puro, al rosa, al viola. Lo sperone rivolto verso l'alto permette di riconoscere questa specie dalla simile Dactylorhiza sambucina, che ha sempre grande variabilità di colore, ma lo sperone rivolto verso il basso.- 4 risposte

-

- Marzo 2014

- Toscana

- (e 3 in più)

-

2014.03 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2014

Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.; Regione Lazio; Marzo 2014; Foto di Tomaso Lezzi. Un altra specie "fuori stagione" (questa volta commestibile) le Gambesecche! Tom -

2014.03 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2014

Amanita vittadinii (Moretti) Vittadini; Regione Lazio; Marzo 2014; Foto di Tomaso Lezzi. Apro il mese con due specie tipicamente autunnali! Penso per merito dell'inverno molto mite e per le abbondantissime e frequenti piogge di questi ultimi mesi. Tom Particolare dell'anello. Particolare del gambo fortemente squamettato. Particolare delle verruche sul cappello. -

2014.03 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha postato un topic nell'area Funghi trovati Anno 2014

Indice regione Lazio, mese di Marzo 2014, totale n° 4 specie. Amanita vittadinii (Moretti) Vittadini; Post #2. Inonotus tamaricis (Pat.) Maire; Post #5. Marasmius oreades (Bolt.: Fr.) Fr.; Post #3. Ossicaulis lignatilis (Pers.: Fr.) Redhead & Ginns; = Pleurocybella lignatilis (Pers.) Singer = = Pleurotus lignatilis (Pers.) P. Kumm.; Post #4. Tom -

2014.01 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2014

Indice regione Lazio, mese di Gennaio 2014, totale n° 1 specie. Agrocybe aegerita (V. Brig.) Fayod; Post #2. Tom -

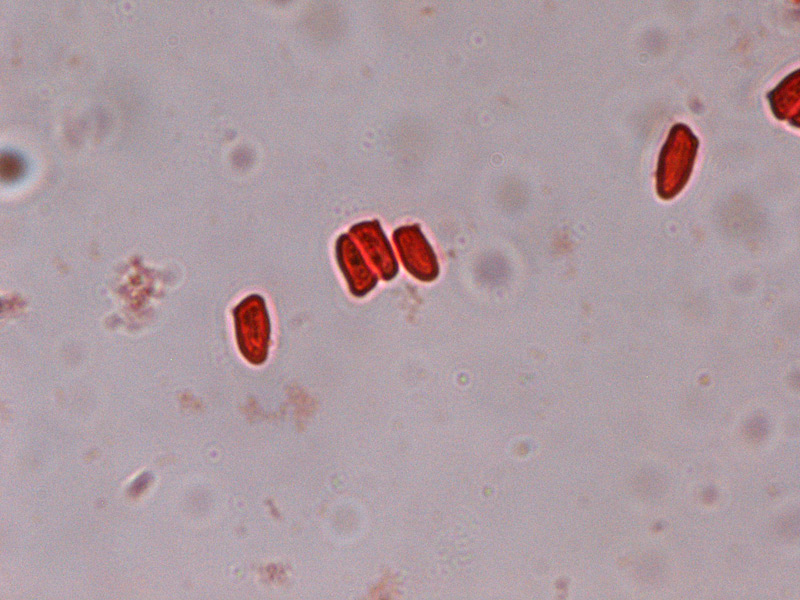

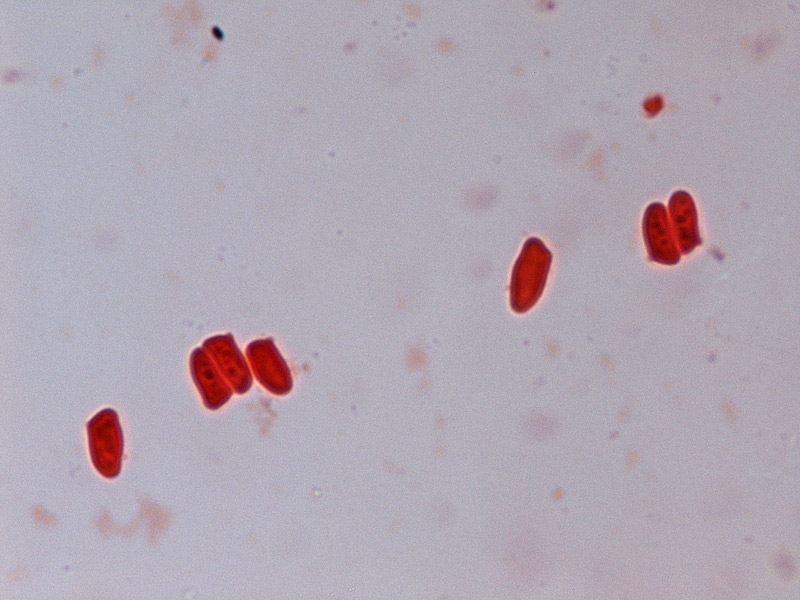

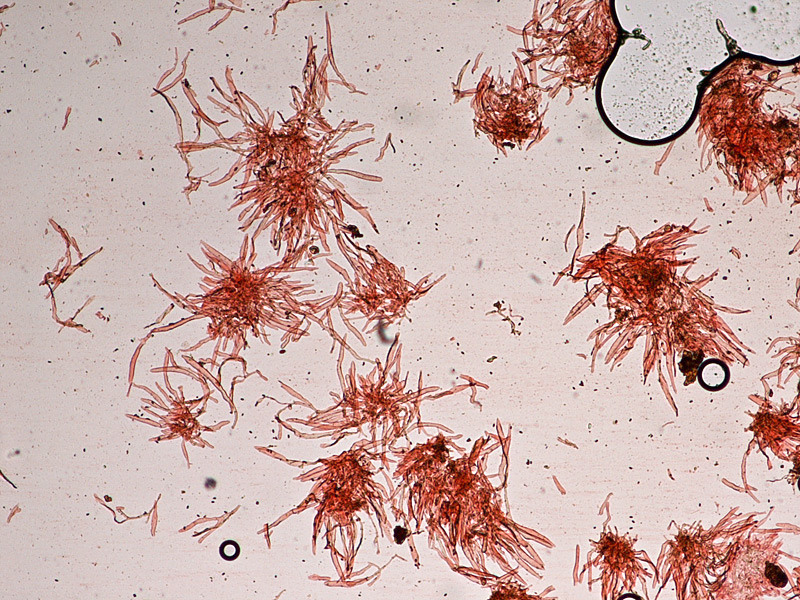

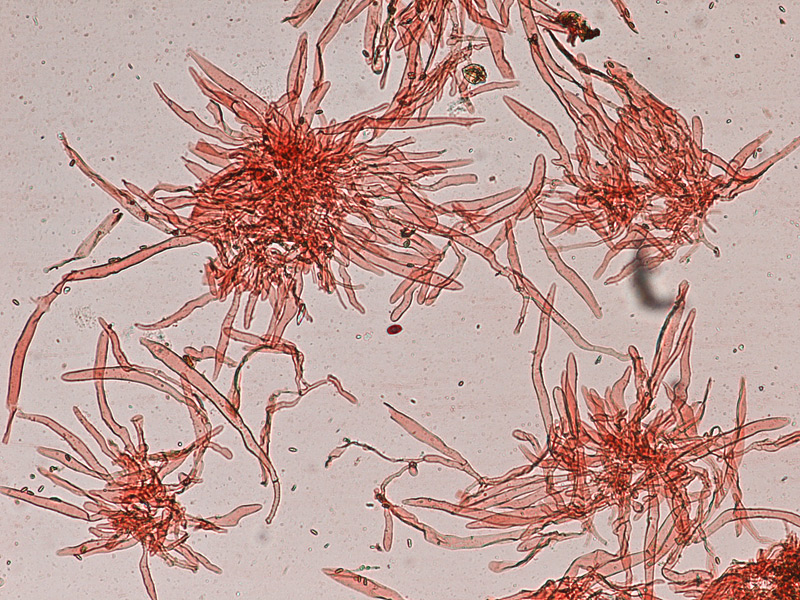

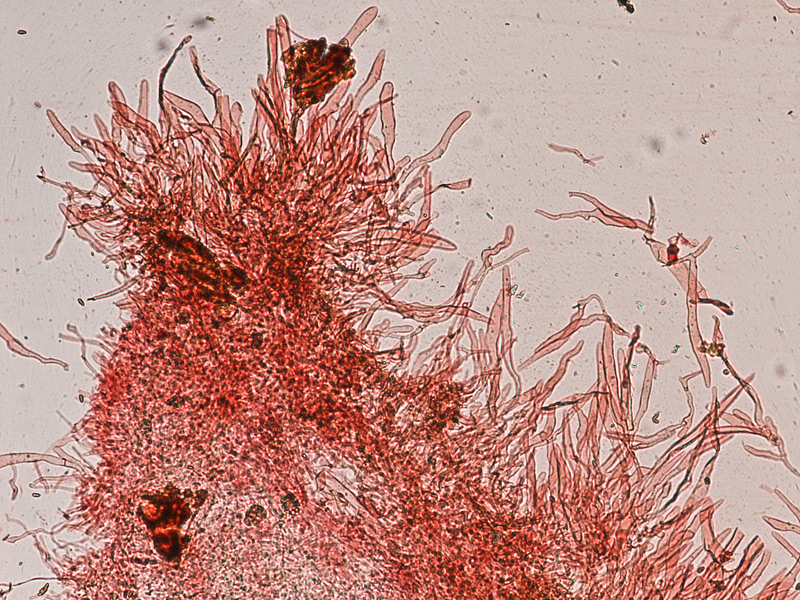

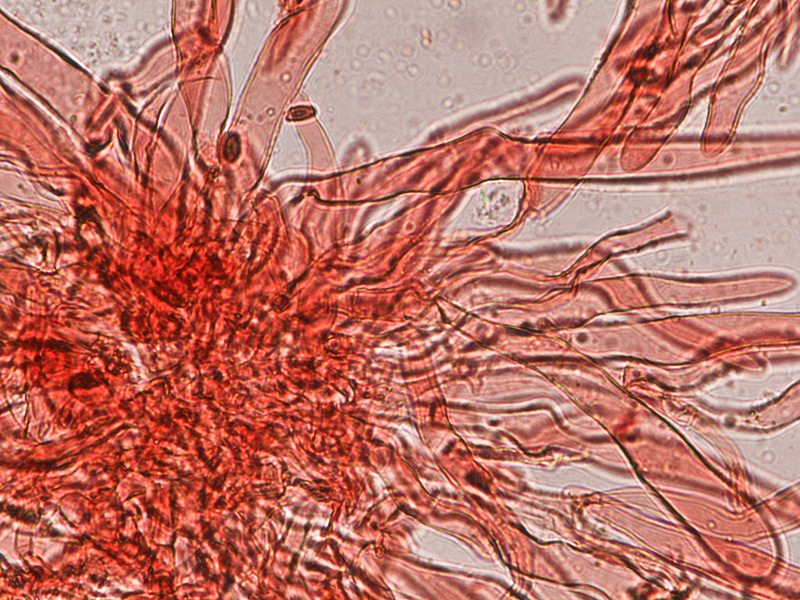

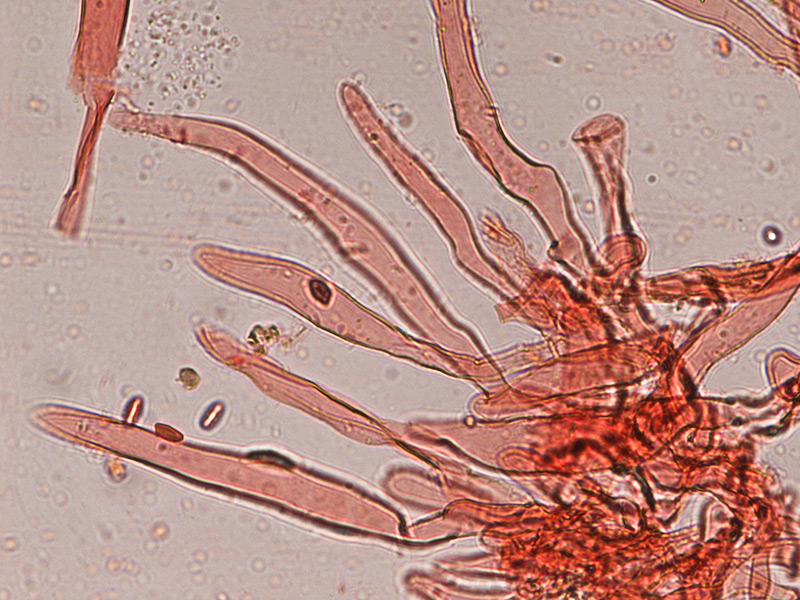

Helvella leucopus Pers. Tassonomia Divisione Ascomycota Classe Pezizomycetes Sottoclasse Pezizomycetidae Ordine Pezizales Famiglia Helvellaceae Genere Helvella Sezione Elasticae Basionimo Phallus monachella Scop. Etimologia Dal latino leucopus = dal piede bianco, riferito al gambo. Sinonimi Helvella monachella auct.. Non Scopoli, nec Fr.: Quél., Lagarde, Bresadola, Moser. Non Helvella monachella (Scop.: Fr.) Fr. = Gyromitra sp. Non Helvella Monachella Schaeff. = Helvella lacunosa Afz: Fr. Helvella spadicea Auct.. Non Schaeff. Non Helvella spadicea Schaeff. = Gyromitra sp. (l'Helvella spadicea raffiguta da Schaeffer rappresentava unGyromitra di cui è impossibile determinare la specie solamente dalla tavola). Helvella cibaria Noulet & Dassier Helvella albipes Fuckel Descrizione originale Persoon (1822): Mycologia Europaea I: 213. 8. leucopus, pileo utrinque deflexo adnato, demum spadiceo, stipite glabro albo laevi. Novam hanc speciem inveni, Aprilis initio ad aggeres sub arboribus, prope Parisios. Habitu Helvellae Mitrae, paullo tamen minor. Pileus cum sub terra adhuc latet, est plumbeo-lividus, fungi adulti badius, exsiccati fere nigrescit. Stipes vix unc. altus, 3 - 4 lin. crassus, cylindricus, versus basin plerumque magna lacuna pertusa distinctus. Ascoma Generalmente a forma di sella, superficie con lobi disuguali, dimensioni che variano da 3 a più di 10 cm, colorazione della superficie esterna (imenio) tipicamente bruno scuro, bruno-nerastro, fino a nero pece, tende a diventare bruno dattero con la maturazione o a decolorarsi per igrofaneità, di aspetto opaco-vellutato, margine spesso più chiaro. Superficie interna da bianca a grigiastra, tende a macchiarsi di bruno in vecchiaia. Gambo da 2-3 cm fino a 10-15 cm, eccezionalmente fino a 20, generalmente cilindrico e allargato alla base, liscio o leggermente solcato, biancastro nella prima fase dello sviluppo, leggermente ocraceo a maturazione o per eccesso di umidità. Carne Odore gradevole, leggermente terroso, sapore non caratteristico, tenace per il genere, elastica, di colore biancastro. Microscopia Spore (16)18-22(23) × 12-15 µm, uniseriate nell'asco, lisce, munite di una grossa guttula centrale e di un numero variabile di minute guttule localizzate alle estremità (poli). Aschi 300-330(350) × 15-20 µm, ottasporici, cilindrici, con tendenza ad allargarsi verso l'apice, non reagenti al Melzer (non amiloidi). Parafisi cilindriche, larghe fino a 9 µm, irregolarmente allargate verso l'apice e spesso munite di incrostazioni di diverso spessore localizzate nella parte terminale, plurisettate. Excipulum ectale rappresentato da una palizzata formata da ife strette e ramificate ed altre leggermente a forma di clava nella parte finale, concatenate tra di loro. Commestibilità e tossicità È stata consumata in passato e in alcune località per tradizione popolare ancora ai nostri giorni. È da evitare assolutamente, infatti nelle Helvella, al pari delle Gyromitra sono state riscontrate sostanze tossiche sospettate di essere responsabili della sindrome giromitrica. Habitat Cresce in primavera, raramente in autunno, abbastanza comune lungo i boschi fluviali in presenza di Populus spp. su terreno di matrice sabbiosa, comune nelle pianure dove è anche segnalata nei pioppeti coltivati, presente anche nei litorali. Somiglianze e varietà La morfologia e la crescita in habitat ben circoscritto dovrebbero fugare ogni dubbio per la determinazione di questa specie. Gli esemplari lussureggianti particolarmente grandi e robusti sono stati ultimamente descritti come Helvella leucopus var. populina (Arroyo e Calonge, 1990). Una possibile confusione potrebbe insorgere ai neofiti con alcune specie del genere Gyromitra ed in particolare con Gyromitra infula (Schaeff.) Quél. che si differenzia per avere un cappello a sella di colore bruno scuro o bruno-rossastro con riflessi violacei, lo stipite mai biancastro e con sfumature rosso-violacee. Questi elementi insieme al periodo autunnale di crescita e all'habitat prettamente montano su legno deteriorato di conifera dovrebbero essere elementi sufficienti per il riconoscimento. Osservazioni e note tassonomiche Helvella leucopus è specie abbastanza comune nei terreni di matrice sabbiosa e con tutta probabilità simbionte di Populus spp. (ectomicorriza). La particolare morfologia dell’ascoma di per sé non crea problemi di determinazione, al contrario delle vicissitudini tassonomiche, dovute con tutta probabilità alla assenza o sporadicità dei ritrovamenti nei paesi del Nord Europa. Dissing (1966) nella sua monografia sul genere Helvella in Europa afferma: “It is remarkable that H. leucopus has never been found in Great Britain, nor in Norden”. Helvella leucopus è presente in tutta l'Europa centro meridionale e il typus proviene dalla Francia, è segnalata anche in Asia, Cina, Nord Africa, nelle Americhe viene segnalata in Messico e in California. Il sinonimo Helvella monachella è un binomio ricavato da Phallus monachella Scop. (1772) la cui diagnosi, seppur succinta, descrive in un passaggio: "habitat in truncis e stipes rubellus”, ricombinato e sanzionato da Fries (1823) e in seguito usato da altri Autori. La descrizione di Scopoli indiscutibilmente non si addice ad una Helvella tipica dei pioppeti sabbiosi, invero rappresenta un habitat e una morfologia ben identificabili con una Gyromitra sp. Anche l'interpretazione di Fries “pileus demum crispus & undulatus" in combinazione con il colore “violaceus” presente nella colorazione dell’imenio ben poco si identifica con una Helvella e con tutta probabilità rappresenta ancora una Gyromitra sp., che ai tempi di Fries era un taxon compreso in Helvella; infatti nella descrizione di Fries (1823) viene indicato come habitat "in silvis montosis arenosis, vere. (v. v.)”. Occorre comunque precisare che lo stesso Fries dichiarò erroneamente la sinonimia in una nota nel suo "Systema Mycologicum" che è stata riportata nel nuovo lavoro di Persoon "Mycologia Europea" (1822) “Antiquitus nota H. monachella: dicitur H. leucopus, grandis & quinqueloba”. Se osserviamo le tavole di Schaeffer illustrate nel secondo volume del suo "Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu" (1763) esse rappresentano chiaramente delle Gyromitra sp., e lo stesso Schaeffer susseguentemente sostituì i binomi delle sue tavole assegnandogli i taxa di Elvela infula (Typus di Gyromitra infula) e di Elvela mitra. Scopoli riferisce anche di una quarta tavola di Schaeffer nominata come H. monachella ma che rappresenta chiaramente una Helvella lacunosa Afz. :Fr. s.l. Helvella spadicea Schaeffer nell’illustrazione tipificata rappresenterebbe verosimilmente una Gyromitra sp, come ben evidenziato dalla forma dell’apotecio e dalle colorazioni lilacino-rossastro dello stipite. La scelta in questa sede del binomio Helvella leucopus pare abbastanza logica. In attesa di una tipificazione di Helvella monachella, come stabilisce il Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica, consideriamo quindi attendibile la definizione di Persoon poi ripresa da Dissing nella sua monografia. Bibliografia AA.VV., 2000. Nordic Macromycetes. Ascomycetes. Flora Agaricina Neerlandica. Vol. 1. Ed. Nordsvamp. ARROYO, I., & CALONGE, F.D., 1990. Pseudombtophila misturae (Phill.) Svrcek y Helvella leucopus Pers. var. populina Arroyo & Calonge, nuevas para Espana. Boletin de la Societad Micològica de Madrid. 14: 197-199. ARROYO, I., & CALONGE, F.D., 1990. Notes on the genus Helvella in Spain. Mycotaxon. Vol. xxxix, pag. 203-217. BREITENBACH, J. & KRANZLIN, F., 1984. Champignons de Suisse. Ascomycetes. Vol. 1. Lucerna: Ed. Verlag Mykologia. BRESADOLA. G., 1923-1933. Iconographia Mycologica. Vol. V. Trento. Ristampa 1982, Saronno. CALONGE, F.D., 2000. Validation or confirmation of same new taxa recently publisched. Boletin de la Societad Micològica de Madrid. 25: 301-302. DISSING. H., 1966. The Genus Helvella in Europe with special emphasis on the species found in Norden. København. FILIPPA. M. & BAIANO. G., 2011. Annali Micologici A.G.M.T. n. 4 - 2011: 35-48. FRIES.E., 1823. Systema mycologicum, II. Gryphiswaldiae. FUCHEL. K.W.G.L., 1870. Symbolae mycologicae. Beiträge zum Kentniss der Rheinischen Pilze. Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. HÄFFNER. J.,1987. Die Gattung Helvella. Morphologie und Taxonomie. Beiheift Zur Zeitschrift Fur Mykologie. MEDARDI, G., 2006. Atlante fotografico degli Ascomiceti d'Italia. Ed. AMB. MOËNNE-LOCCOZ. P., 1986. Helvella leucopus (= H. monachella Scop.:Fr.). Bulletin de la Fédération Mycologique. Dauphiné-Savoie 100: 21-22. PERSOON. C. H., 1822. Mycologia Europaea seu completa omnium fungorum in variis Europaeae regionibus detectorum enumeratio, meth. natur. disposita 1. Erlangae. SCHAEFFER. J.C.,1763. Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur icones nativis coloribus expressae. t. II. Ratisbonae. SCHAEFFER. J.C.,1774. Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur icones nativis coloribus expressae. t. IV. Ratisbonae. SCOPOLI. G.A., 1772. Flora carniolica II. Ed. 2. Wien. SEAVER. F.J., 1928. The North American Cup-Fungi (Operculates). New York. Scheda di proprietà AMINT realizzata da Massimo Biraghi - Approvata e Revisionata dal CLR Micologico di AMINT. Regione Lombardia; Aprile 2013, località Rivolta d'Adda; Fotografia di Massimo Biraghi. Aprlile 2013, Brembate, località parco Doneda, giovani esemplari, fotografia di Massimo Biraghi. Maggio 2013, Brembate, località Doneda, fotografia e microscopia di Massimo Biraghi. Esemplari maturi e lussureggianti, secondo Arroyo e Calonge (2000) sarebbero da interpretare come Helvella leucopus var. leucopus, l'analisi microscopica non ha rivelato nessuna differenza con le precedenti. Variazioni cromatiche nei vari stadi di maturazione. Palizzata di aschi dell'imenio. Parafisi,curioso il setto alla base delle parafisi la cui ramificazione simula a volte un giunto a fibbia. Spore (16)18-22(23) × 12-15 µm, uniseriate nell'asco, lisce, munite di una grossa guttula centrale e di un numero variabile di minute guttule localizzate alle estremità. Excipulum ectale.

-

2013.11 - Umbria - Tutor Luigi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Luigi Minciarelli in Funghi trovati Anno 2013

Lepiota griseovirens Maire; Regione Umbria; Novembre 2013; Foto, descrizione di Tomaso Lezzi, microscopia di Tomaso Lezzi e Luigi Minciarelli. = Lepiota poliochloodes Vellinga & Huijser Crescita sotto Cupressus arizonica, cappello bruno bistro, con centro scuro, si notano tonalità bronzo-verdi specie negli esemplari adulti; lamelle biancastre; gambo biancastro nei giovani esemplari. La microscopia evidenzia stenospore, cioè spore a forma di proiettile, con apicolo evidente, laterale e una zona appiattita. La cuticola è formata da ife allungate, con un setto vicino alla base e da alcune ife più corte che non formano però un vero e proprio strato alla base. Bon (1999) lo definisce come "sous-couche douteuse". Questa specie appartiene al sottogenere Lepiotula, caratterizzato da spore speronate < 10 µm di lunghezza; sezione Stenosporae con epicute a peli allungati; sottosezione Stenosporae, con spore che presentano una rientranza evidente. A questa sottosezione appartengono anche altre specie con colori tra il grigio, il verde e il bronzo: Lepiota grangei (Eyre) Lge. che presenta pigmento vacuolare dominante blu-verde; Lepiota pseudofelina Lge. con colori più nettamente grigio-bruni; Lepiota obscura (Locq. ex M. Bon) Babos = Lepiota griseovirens ss Vell. & Huijser con colori verde-blu-bronzo abbastanza vivaci, simili a quelli di Lepiota grangei, con il disco scuro simile a Lepiota pseudofelina. Bibliografia consultata BON, M., 1999. Les Lepiotes. Flore Mycologique d’Europe. Vol. 3. Lille: Ed. Association d'Ecologie et de Mycologie. CANDUSSO, M. & LANZONI, G., 1990. Lepiota s.l. Fungi Europæi. Vol 4. Saronno (VA): Libreria Editrice Giovanna Biella. Particolare del gambo. Particolare della base del gambo. Stenospore, con apicolo evidente, laterale e una zona appiattita. La cuticola è formata da ife allungate, con un setto vicino alla base e da alcune ife più corte che non formano però un vero e proprio strato alla base. Bon (1999) lo definisce come "sous-couche douteuse". Osservazione a 40×. Osservazione a 100×. Osservazione a 400×. -

2014.01 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2014

-

2013.11 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2013

Indice regione Lazio, mese di Novembre 2013, totale n° 4 specie. Colus hirudinosus Cavalier & Séchier; Post #2, 3. Mycena haematopus (Pers.: Fr.) P. Kumm.; Post #4. Xerula mediterranea (Pacioni & Lalli) Quadraccia = Laccariopsis mediterranea (Pacioni & Lalli) Vizzini; Post #5. Geastrum elegans Vittad.; Post #6. Tom -

2013.08 - Svizzera - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2013

Indice Svizzera, mese di Agosto 2013, totale n° 29 specie. Boletus aestivalis (Paulet) Fr.; Post #2, 3. Amanita gemmata (Fr.) Bertillon; Post #4. Russula violeipes Quélet; Post #5, 6, 7. Russula romellii Maire; Post #8. Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr.; Post #9. Russula lepida (Fr.: Fr.) Fr. = Russula rosea Pers; Post #10, 11. Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Sch.) Bon; Post #12. Lactarius volemus (Fr.) Fr..; Post #13. Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quél.; Post #15. Lactarius salmonicolor Heim & Leclair; Post #14. Fistulina hepatica (Schaeff.: Fr.) Fr.; Post #16. Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt = Oudemansiella radicata (Relhan: Fr.) Singer; Post #17. Phylloporus rhodoxanthus (Schw.: Fr.) Bresadola; Post #18. Amanita rubescens (Pers.: Fr) S.F. Gray; Post #19, 20, 21. Boletus calopus Pers.; Post #22. Cantharellus cibarius var. cibarius Fr..; Post #23. Pluteus cfr. cervinus (Schaeffer) Kummer; Post #44. Scleroderma citrinum Persoon ex Persoon; Post #25. Pseudocraterellus undulatus (Pers.: Fr.) S.Rauschert = Cantharellus undulatus (Pers.) Fr. = Craterellus undulatus (Pers.) Redeuilh; Post #26. Suillus grevillei (Klotzsch: Fr.) Singer; Post #32, 33. Lactarius porninsis Rolland.; Post #34, 35. Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quél.; Post #15. Lactarius salmonicolor Heim & Leclair; Post #14. Fistulina hepatica (Schaeff.: Fr.) Fr.; Post #16. Xerula radicata (Relhan: Fr.) Dörfelt = Oudemansiella radicata (Relhan: Fr.) Singer; Post #17. Phylloporus rhodoxanthus (Schw.: Fr.) Bresadola; Post #18. Amanita rubescens (Pers.: Fr) S.F. Gray; Post #19, 20, 21. Boletus calopus Pers.; Post #22. Cantharellus cibarius var. cibarius Fr..; Post #23. Tom -

2013.08 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Tomaso Lezzi in Funghi trovati Anno 2013

Indice regione Lazio, mese di Agosto 2013, totale n° 8 specie. Amanita eliae Quél.; Post #3. Gyroporus castaneus (Bull.: Fr.) Quél.; Post #2. Leucocoprinus flos-sulphuris (Schnizl.) Cejp; Post #9. Russula amoenicolor Bresadola; Post #7. Russula heterophylla Fr.; Post #5. Russula virescens (Schaeff.) Fr.; Post #6. Pluteus petasatus (Fries) Gillet; Post #8, 10. Volvariella bombycina Pers. ex Fr.; Post #4. Tom -

2014.01 - Lazio - Tutor Tomaso Lezzi

Tomaso Lezzi ha postato un topic nell'area Funghi trovati Anno 2014

Indice regione Lazio, mese di Gennaio 2014, totale n° 1 specie. Agrocybe aegerita (V. Brig.) Fayod; Post #2. Tom -

2013.12 - Toscana - Tutor Alessandro

Tomaso Lezzi ha risposto alla discussione di Alessandro F in Funghi trovati Anno 2013

Hygrocybe virginea var. virginea (Wulfen: Fr.) P.D. Orton & Watling; Regione Toscana; Dicembre 2013; Foto di Tomaso Lezzi. = Cuphophyllus niveus (Scop.) Bon Ultimissimi ritrovamenti dell'anno, durante una passeggiata ho trovato ancora Inocybe spp, Lepista nuda, Tubaria hiemalis, poche altre specie e appunto Hygrocybe virginea. Buona fine dell'anno a tutti e un buon inizio del 2014! Tom Un particolare delle lamelle spesse, decorrenti, di aspetto ceroso. Un particolare della base che spesso in questa specie è soffusa/punteggiata di rosa.